第245回 パンツィトポ ~モンゴル薬草紀行~

フウロソウ モンゴル草原のくすり塾(8月5~12日)の開講レポート第一回目です。参考までに、滞在した風の旅行社直営ロッジ「そらのいえ」は緯度にして北海道の宗谷岬と同じくらい、標高は約1700mに位置しています。 首都ウラ […]

フウロソウ モンゴル草原のくすり塾(8月5~12日)の開講レポート第一回目です。参考までに、滞在した風の旅行社直営ロッジ「そらのいえ」は緯度にして北海道の宗谷岬と同じくらい、標高は約1700mに位置しています。 首都ウラ […]

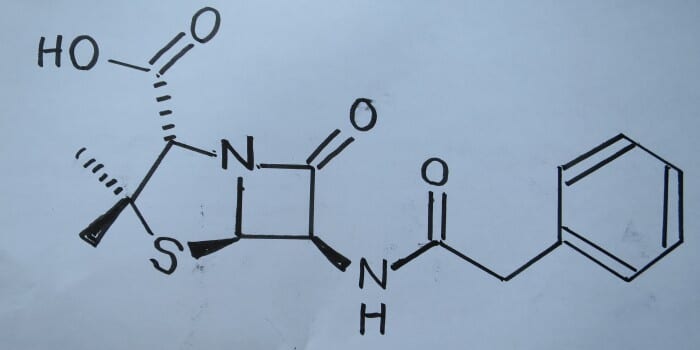

ペニシリンの化学構造 原因はラッシー(ヨーグルトジュース)に間違いない。あれはメンツィカン入学前の2000年冬のこと。ヴェナレス(バラナシ)に到着後、ガンジス川のほとりのお店で大好物のラッシー2杯(15ルピー×2)を一気 […]

片膝をたててバケツを置く独特の馬乳しぼりスタイル いよいよモンゴルへの旅が近づいてきた。そこで今回は木村肥佐生氏(以下、敬称略で木村)の『チベット潜行十年』を題材として戦前のモンゴル医療事情を考察してみたい。木村は192 […]

チベット医学文化圏(注1)の一つ、それがこの夏に初めて訪れるモンゴルである。モンゴルとチベットの歴史は古く13世紀まで遡る。元の皇帝クビライ・カンがチベット仏教に帰依し、チベットと「施主と帰依拠」の関係になったことからモ […]

薬房の前の畑 もともと自分の薬店を持ちたいという夢はなかったし、そもそも僕はいまも昔も自分で商売を営む才覚はない。メンツィカン卒業後、日本へ帰国してからの仕事の第一希望は大学講師か、いずれにしても医学教育関係の仕事に就き […]

オウレン 黄色い蓮(はす)とかいて黄蓮(オウレン)という。高さは20㎝ほどで、キハダと同じく黄色いベルベリン(注1)を細い根に含有し、その苦味はキハダをも凌ぐ。歴史は古く奈良時代より貴重な薬草として大切にされ延喜式(97 […]

「いちばん好きな薬草茶はなんですか?」と問われれば「コーヒーです」と即答している。アロマセラピーの方から「いちばん好きな香りはなんですか」と問われれば、やはり「コーヒーが焙煎された香りです」と答えている。すると「え、コー […]

早朝の座禅 昨秋、生まれてはじめて禅を体験した。場所は富山県上市町の立山寺(りゅうせんじ)。早朝、風のツアー参加者といっしょにお堂の片隅に半跏趺坐、半眼の姿勢で座した。ほどよい涼しさが心地よい。街の喧騒から遠く離れている […]

キハダ 3月下旬、近所のおじさんから「キハダを伐採したけれど、皮を剥ぐか?」と連絡を受けた。家の裏のキハダが大木に育ち、枝が屋根に落ちてくるので伐採したという。現場に行ってみると直系40㎝、40年ものの立派なキハダが倒さ […]

塩田水上神社 チベット人から「オガワは仏教徒か?」と尋ねられると、当初はなんとなく「無宗教」と答えていたものだった。しかし「無宗教」は海外では誤解を招くとともに、その誤解を解消するためには多大な解説を必要とする。そこであ […]

ドクダミ 薬草茶といえばドクダミ茶を連想する人が多いかもしれない。しかし、戦前までドクダミは主に湿布薬として利用されてはいたが、お茶としてはそれほどポピュラーだったわけではないというと意外に思われるだろうか。今回はドクダ […]

人参を探す参加者 森のなかで下見をしていると竹節人参(チクセツニンジン)を10株ほど見つけた。3年ものだろうか。竹節人参は朝鮮人参と地上部がほとんど同じだが、根っこは竹の根のように節があることから竹節と呼ばれる。昔から解 […]