第264話 ショ ~ヨーグルト~ チベット医・アムチ小川の「ヒマラヤの宝探し」

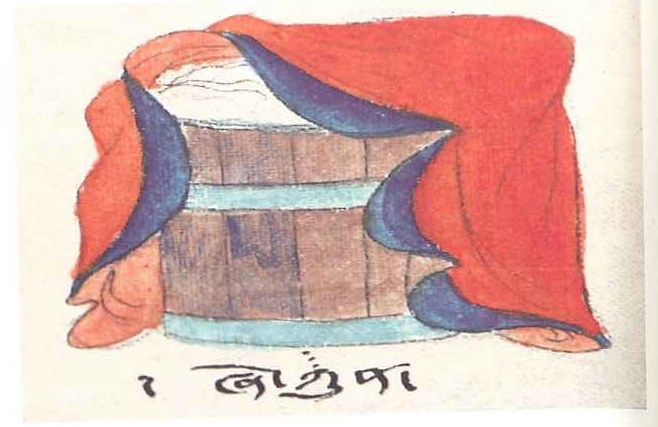

毎週水曜日のメンツィカン学食はションデと決まっていた。ショ(ヨーグルト)デ(米)、つまりヨーグルト御飯である。白+白の組み合わせでチベットではたいへん縁起のいい料理とされ、特に満月の日は肉を断ってションデを食べる習慣があ […]

毎週水曜日のメンツィカン学食はションデと決まっていた。ショ(ヨーグルト)デ(米)、つまりヨーグルト御飯である。白+白の組み合わせでチベットではたいへん縁起のいい料理とされ、特に満月の日は肉を断ってションデを食べる習慣があ […]

知人から「畑の隅に養蜂の箱を置かせてくれないか」とお願いされたのが切っ掛けだった。僕は養蜂には興味はあったけれど、ちょっと遠い存在に感じて実践することはなかった。だからこそ養蜂を学ぶ機会になるのではと快諾した。そうして空 […]

手作りコーラの原料 「例えば災害が起こった非常事態において、コンビニエンスストアでいちばん頼りになる飲料はコーラである」と講演会で(あえて)発言すると「え?」と驚かれる事が多いので、ここで丁寧に弁明しておきたい。実際、僕 […]

TCV教科書 むかし、むかし、ある民家にネズミがたくさん住んでいました。ところがその家の猫がネズミたちを騙して食べてしまおうと思いたちました。猫はネズミたちに愛嬌を振りまいて、「わたしは他の動物たちへ危害を与えないと誓い […]

虫を自分のことのように思いなさい クリやコナラなど広葉樹の薪を割るとたまにカミキリムシの幼虫がいる……らしい。食料が現代ほど豊かではなかった時代、フライパンや薪ストーブの上で炒めて食べると「とても美味しかった」と60歳 […]

センブリ 千回振りだしてもまだ苦いゆえに千振(センブリ)と名付けられた。高さ20センチほど、可憐な白色の花をつける小振りな薬草はそれくらいに苦く、「良薬は口に苦し」、または苦味健胃薬の代表格として300年近く日本に根差し […]

チベットにて 自分の誕生日を正確に知らないチベット人がけっこう多いのには驚かされた。おおよそ春に生まれたとか、満月、朔月に生まれた、もしくは月曜日に生まれた、といった具合ならまだいいほうで、なかには年齢すらもあやふやな人 […]

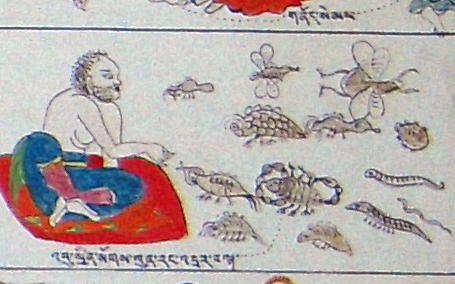

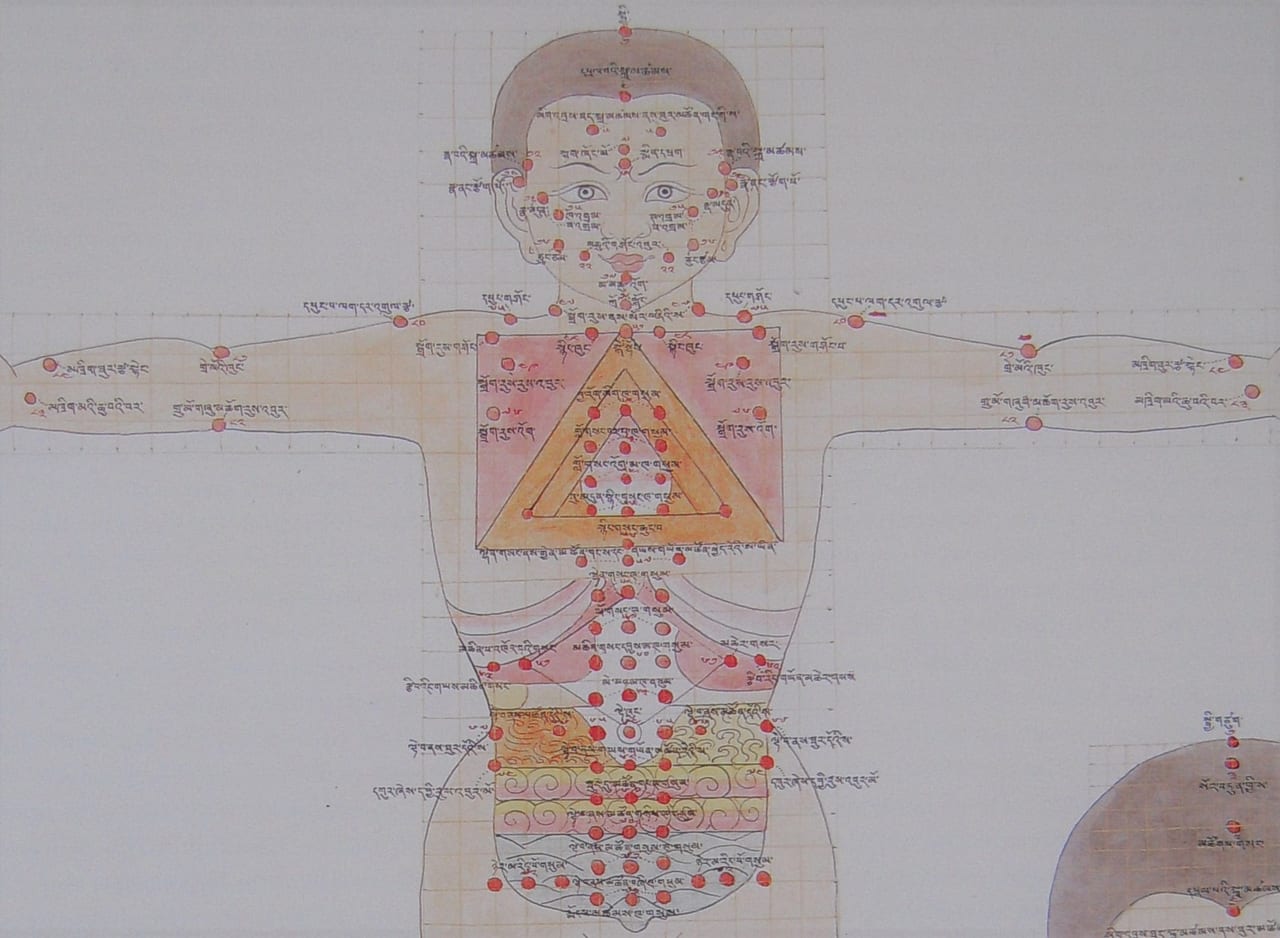

お灸のツボ チベットでお灸(メツァ)は盛んである。それはチベット高原においてお灸の原料ウスユキソウが身近で手に入りやすいという理由とともに、チベット医が自ら採取し調整できるからだろう。消化不良には鳩尾(みぞおち)から二寸 […]

シェーラブ・ニンポ デリーから南インドの終着駅バンガロールまでの44時間、二等寝台の粗末な座席で胡坐を組み、水以外は口にせず、ひたすらチベット語の般若心経を手にブツブツつぶやいている日本人の僕を、同じコンパートメントの西 […]

タラ 2018年12月 昨年末、アイキャンプの一員として南インドにあるチベット人居住区を訪れた。するとさっそく「オガワー、オガワー!」と遠くから手を振っている男性に出会った。よく見るとメンツィカン同級生のタラではないか。 […]

甘草 ゴボウのように真っ直ぐに伸びた根は驚くほど甘く、ゆえに古代中国において甘草(カンゾウ)と命名された(注1)。マメ科で地上部は70㎝ほど。夏に淡い紫の花をつける。この甘草が日本人にとって如何に大切な薬草であるか、以下 […]

ヒマラヤ薬草採取 毎年3月になると早稲田大学の大学院生たち(教育学)がゼミ合宿として別所温泉を訪れる。ここ3回は地元の高校生たちもゼミに参加するようになり、昨年は「貧困」をテーマに問題点について討論した。 8月の夏休みに […]