日本では、弘法大師空海などの入唐僧が伝えた胎蔵(たいぞう)・金剛界(こんごうかい)の両部マンダラが有名ですが、インドから直接密教が伝えられたチベットには、百種類を超えるマンダラが伝承されています。

マンダラは、如来、菩薩、明王などの尊格(そんかく)を、一定の法則にしたがって配置することによって、真理の世界を表現した〝宇宙の縮図〟であるとともに、厖大な密教のパンテオンを分類して整理する役割を担っています。

この講座では、胎蔵・金剛界の両部マンダラを中心に、マンダラの中のいくつかの尊格グループに注目しつつ、インドやチベットに残る仏像や仏画の作例をスライドで紹介しながら、バラエティーに富む〝マンダラの神々〟の個性豊かな特徴を解説します。

《配信形式》ZOOM 見逃し配信も予定しています

《参加費》3,300円/回 全5回一括申込の場合:15,000円

《見逃し配信公開期間》全回共通:2025年9月18日(木)迄

《各講座の内容》

第1回 金剛界五仏

金剛界五仏(こんごうかいごぶつ)とは、金剛界マンダラの中央・東・南・西・北に位置してその中核をなす、大日(だいにち)、阿閦(あしゅく)、宝生(ほうしょう)、阿弥陀(あみだ)、不空成就(ふくうじょうじゅ)の五尊の如来のことです。日本の密教寺院のみならず、インドやチベットにも多くの作例が残されており、カトマンズ盆地のシンボルでもあるスヴァヤンブーの仏塔にも、この五仏が祀られています。チベットのタルチョ(祈祷旗)などに見られる白・青・黄・赤・緑の五色はこの五仏の身体の色に基づいています。

第2回 観音のファミリー

慈悲の菩薩としてアジア各地で絶大な信仰を集める観音菩薩は、人々を救うためにケースバイケースでさまざまな変化身(へんげしん)を現すとされ、密教の時代には、ヒンドゥー教の神々もまた観音の化身であると考えられました。さらに観音は、瞳からはターラー、額の皺(しわ)からはブリクティーというふうに、身体の各部から眷属尊(けんぞくそん)を生み出します。観音が手に持つ蓮(はす)の花にちなんで「蓮華部(れんげぶ)」と呼ばれる、そのような〝観音の仲間たち〟を紹介します。

第3回 マンダラの女神たち

マンダラには、如来や菩薩、明王などに加えて、たくさんの女神も描かれています。例えば胎蔵(たいぞう)マンダラの遍知院(へんちいん)という区画には、仏眼仏母(ぶつげんぶつも)や七倶胝仏母(しちくちぶつも)など、仏や菩薩を生み出すとされる女神が集められています。これらの仏母は、後期密教の時代には、如来や菩薩の妃とされるようになります。また、大随求(だいずいぐ)や孔雀王(くじゃくおう)など、陀羅尼(だらに)と呼ばれる呪文のパワーを人格化した女神たちもいます。これらの女神たちの起源と信仰を紹介します。

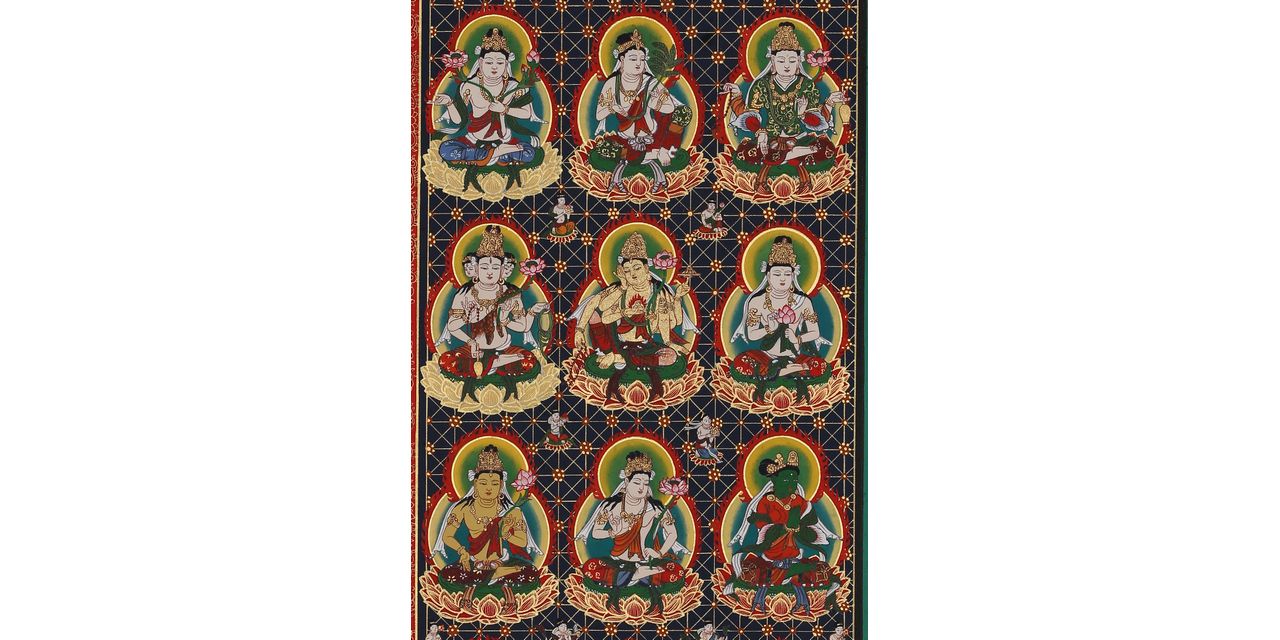

第4回 八大菩薩

観音、弥勒(みろく)(慈氏(じし))、虚空蔵(こくうぞう)、普賢(ふげん)、金剛手(こんごうしゅ)、文殊(もんじゅ)、除蓋障(じょがいしょう)、地蔵の八尊の菩薩を、「八大菩薩」といいます。インドやインドネシアをはじめ、チベットや敦煌にも、八大菩薩を一つのグループとして造像した作例が数多く残されており、マンダラの成立にも影響を与えました。日本でも、京都東寺(とうじ)の五重塔などに祀られています。アジア各地の実際の作例を見ながら、それぞれの菩薩の姿の特徴や、起源や性格を紹介します。

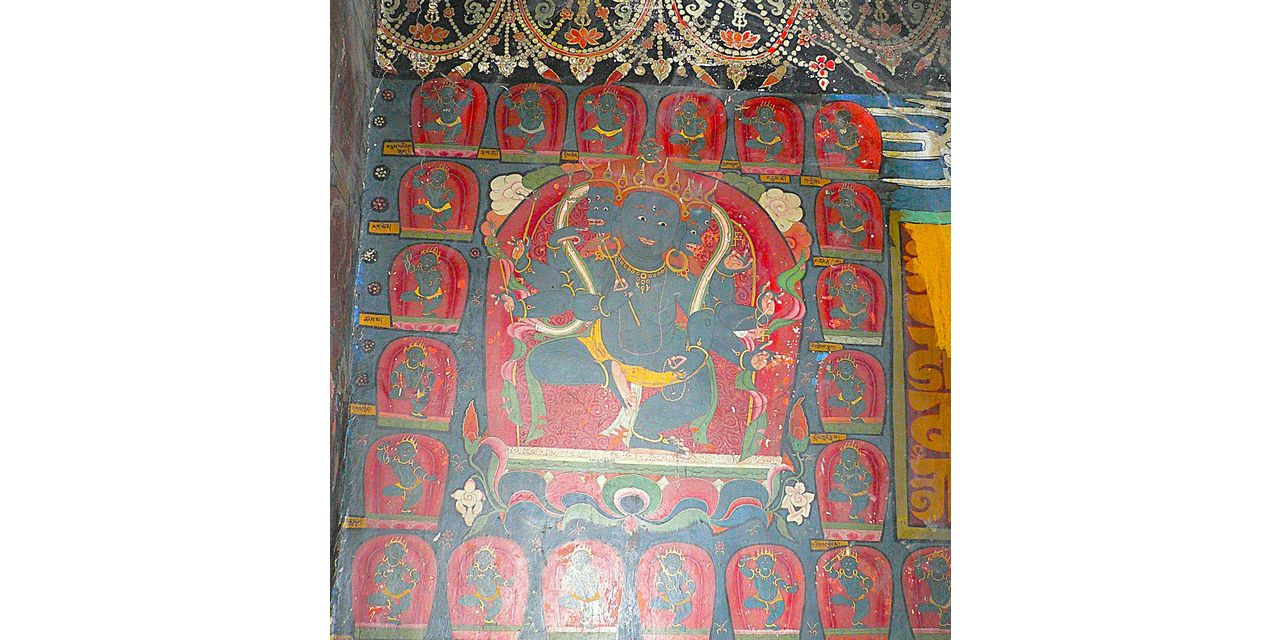

第5回 マンダラに取り入れられたヒンドゥー神

マンダラの外周部には、仏法を守護する「護法尊(ごほうそん)」として仏教に取り入れられた、多種多様なヒンドゥー教の神々が描かれています。また、金剛界マンダラを説く『金剛頂経(こんごうちょうきょう)』という経典には、恐ろしい姿の降三世明王(ごうざんぜいみょうおう)が、ヒンドゥー教の神々を力ずくで仏教に入信させる物語が語られています。ヒンドゥー神話や、仏教とヒンドゥー教の交渉の歴史などを踏まえながら、天部(てんぶ)と呼ばれるヒンドゥー神たちの姿や性格について紹介します。

現役住職にして仏教美術研究家

川﨑 一洋 (かわさき かずひろ)

昭和49年、岡山県生まれ。高野山大学博士課程修了。博士(密教学)。現在、高野山大学特任教授、四国八十八ヶ所霊場第二十八番・大日寺住職。密教の曼荼羅を中心に、アジア各地の仏教美術、仏教儀礼を研究。ネパールやチベットの各地でフィールドワークを重ねる。

著書:『四国「弘法大師の霊跡」巡り』(セルバ出版)、『弘法大師空海に出会う』(岩波新書)

共著:インド後期密教(上)(春秋社) 第1章担当

インド後期密教(下)(春秋社) 第6章担当