今週も1枚の写真が届きました。

前回に続いてホータン博物館での1枚です。

題名には「花綱人物壁画」(時代:魏~北朝:220~581年)とあります。

この絵は、当初ホータンから3時間くらい離れた仏教寺院史跡に展示されていたそうですが、見た瞬間から、異様さにくぎ付けになりました。

ひげを生やした、下半身丸出しの男性らしき人物なのですが、どこか胸もふくよかに描かれているようにも見えます。

「寺院にあったということはやはり仏様か神様でしょうか?リボンのような布を纏ってるのは天女ですかね?」

「でも男の人っぽいですよ」

「いや胸もありますから、中性では?仏様は中性といいますから・・・」

「でも丸裸の仏様は見たことがないですね」

などとZ氏と素人談義をしていたのですが、Z氏がいろいろと調べてくださいました。

どうやら、この絵はいわく付きの壁画のようで、ホータン地区のケリア県というところで出土した壁画だったのが、盗難に遭います。その後、チラ県(隣の県)でその犯人が捕まり壁画は没収され、近くの仏教寺院史跡の博物館にしばらく展示されていたとのこと。(Z氏はその時にみたので寺院にあったと認識されていたようです)それが、最近ホータン博物館がリニューアル(外観も展示品もパワーアップ)するのを機に、ホータン博物館に移されてきたのでした。そして、その経緯から、この壁画が寺院にあったものではない可能性もあることがわかりました。ということは仏様、神様ではないかもしれません。

ひげはよく見ると何百年の間に付着した汚れのように見えます。では、ますます中性かと思いきや、有名な考古学者の記事を発見。その説によると、

この絵は、悲しむ王の絵で、リグベーダの時代からある有名なインド神話の1シーンとのこと。

天女と婚姻した王は、結婚のとき3つの約束をしていました。その1つが「決して裸の姿を見せないこと」。二人の結婚をよく思わないカンダルヴァ(インドラ神の従者の一部、仏教に取り込まれて乾闥婆<けんだつば>となったとか)たちが、夜中に天女の羊を盗む計画をし、実行する。それに驚いた天女の叫び声に、裸のまま王が飛び起きたところに、カンダルヴァが雷を落とします(インドラ神は雷の神だからできたのでしょうか?)。その光に照らされた裸の王を見てしまった天女は、約束通り王の前から天へと消えてしまいます。

この絵はまさに、天を仰いで嘆き悲しむ王を描いていて、その近くには、去ってゆく天女の絵もあったそうです(ホータン博物館蔵)

また、裸の人間を描くのはギリシア彫刻の影響を受けたガンダーラの影響とも言われていますが果たして・・・?

なるほど、と合点がいったものの、謎が1つ。

博物館では、この絵の題名に「花綱人物壁画」とあります。花綱とはどのことでしょうか?

Z氏もいろいろ調べていただきましたが、最後までわかりませんでした。

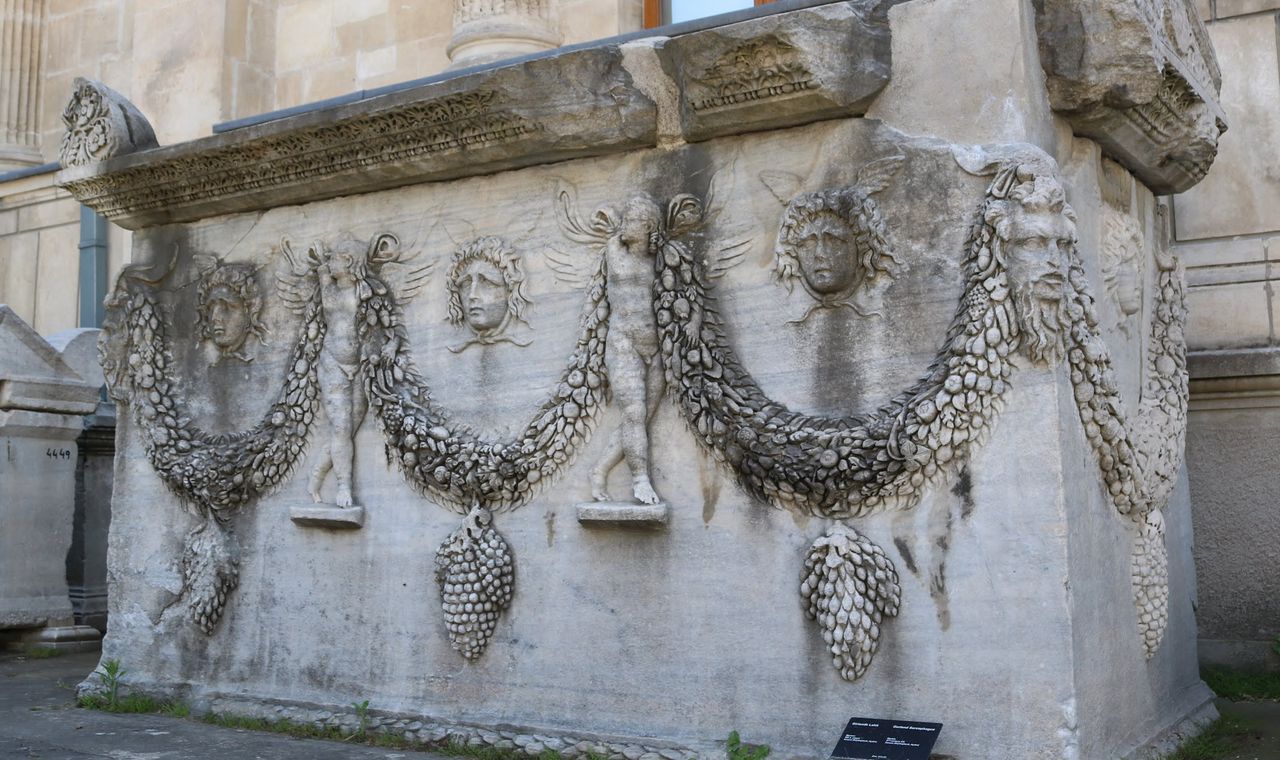

ただ、建築様式に「花綱装飾」なるものがあり、「花などを帯状布で巻き,2点間に緩やかにつり下げた形を示す装飾」で、帝政ローマ時代には、この花綱をエロスが担ぐ彫刻が流行したとか。

ローマ時代の花綱の例(かと思います)

素人推理は、この絵の王の纏う赤い布の外側を波打つ帯状のものが、その花綱で、それが東西交流の中で、ガンダーラにも形を変えて花ひらき、絵画の形でホータンまで伝わったんじゃないかなんて考えると、はるかローマとホータンが花綱でつながってきました。(勝手な妄想ですが)