去る3月15日(土)~16日(日)にかけて、川崎一洋先生と行く「早春の中和東部の里・仏像巡り」に同行してきました。

長岳寺 古墳の石材を利用した、境内にある石仏

初日は少し雨がぱらつき、寒の戻りで足元からジンジンと冷えてくる日で、2日目の午後は大降りにはならなかったものの、傘が手放せない小雨と、あいにくの天候でした。

ただ、旅の目的は「仏像様」だったので、屋内中心。悪天候が幸いして、土日というのに、行くお寺行くお寺、いずれも参拝者が少なく、半分貸切状態で、国宝級、重要文化財級の神様、仏様を拝むことができました。

今回のお目当ては・・・

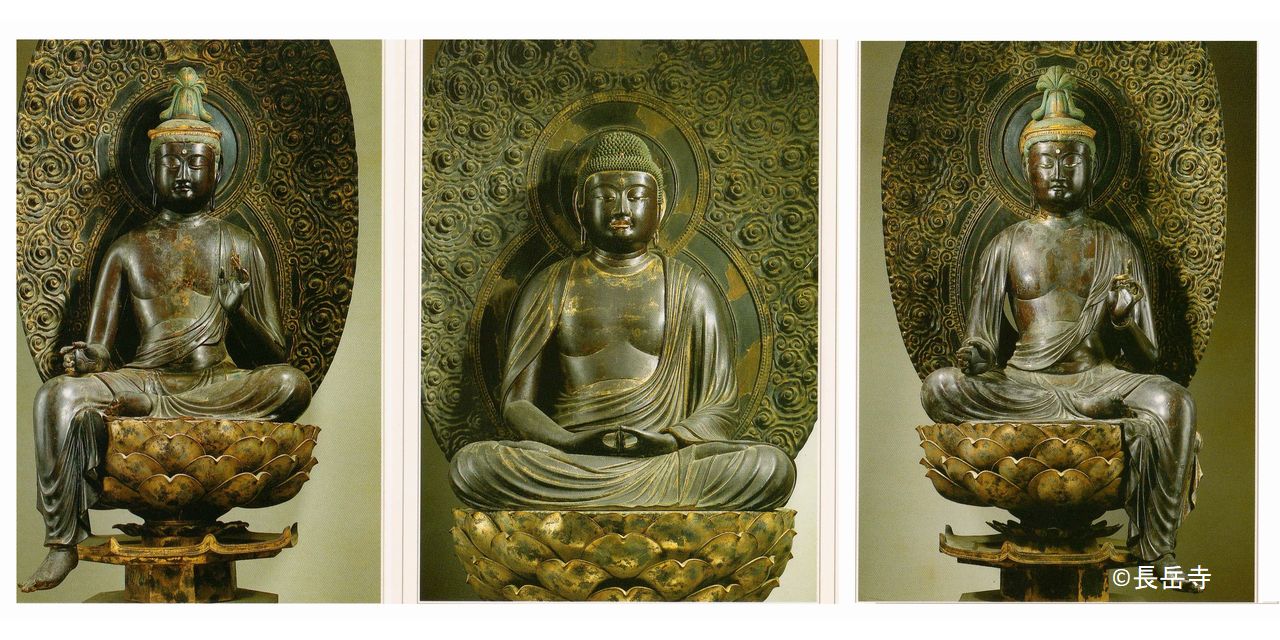

長岳寺(重文・阿弥陀三尊)

聖林寺(国宝・十一面観音)

安倍文殊院(国宝・渡海文殊五尊)

飛鳥寺(重文・釈迦如来)

長谷寺(重文・十一面観音、宝蔵)

室生寺(国宝・十一面観音、国宝・釈迦如来、重文・地蔵菩薩、重文・十二神将)

中でも、足元まで行ってみることができた2つの十一面観音 ~聖林寺と長谷寺(特別拝観期間中)~は、お勧めです。

聖林寺の十一面観音様は元々、大神(おおみわ)神社の神宮寺にあったご本尊。それだけ格式のある仏様です。今は保存のため、最新の免震構造のガラスケースの中に安置され、2ⅿ超の長身で私たちを見下ろしてます。仏教的にも、ご時世的にも「アウト」かもしれませんが、私的には「セクシーな立ち姿」で、斜め後ろから見上げる角度がお気に入りでした。ただ、先生のお言葉では、正面のやや下から拝むのが一番美しいとのこと。たしかに、それも気品のある慈悲深いシルエットでした。これが奈良時代のものというから驚きです。

お寺のサイトでも「ミロのヴィーナスと比較されるほど」と書かれています。私もてっきり「女性の仏様」と思い込んでしまいました。しかし、川﨑先生に尋ねたところ、「否」。「観音様は男性」とのこと。「サンスクリット語」で観音様は男性名詞なのだそうです。目からうろこの真事実。

観音様といえば「慈悲」の仏様、それに、柔和なお姿や、身に着けている宝飾品のイメージで「女性」と思いがちですが、「細身でありながら、上半身はうっすらと柔らかそうな肉が付き、腰のくびれたのお姿」は当時インドの男女問わず理想的な体形で、宝飾品も貴族の男性がまとっているものだそうです。「慈悲」のイメージが先行したのか、インドからシルクロードを旅するうちに、様々な要素が絡んで、日本的な観音様が出来上がったのでしょうか?ちなみに、観音様は人々を救うために、いろいろと変化します。その中には女性もいらっしゃるので、そのようなイメージも日本の中で強く醸成されたのかもしれません。

もうひとつは、長谷寺。長谷寺のある山麓は、万葉集にいくつも詠われるほど、火葬場として知られた場所だったそうで、今は立派な大伽藍。「霊験あらたか」な地となってます。

件の観音様。普段は、お堂の中の仏様をお賽銭箱や御簾のようなもの越しにしか拝めないのですが、前日から特別拝観期間に入り、観音様の足元まで入って直に拝むことができました。背丈10m超の我が国最大の木造仏像(お寺のサイトより)。遡ること飛鳥時代、洪水で琵琶湖岸に流れ着いた大木を、なぜか奈良まで運んで彫り出された仏像だったと縁起に書かれてあり、かつては1本の大木から作られたようです。

やはり「大きいことはいいこと」です。足元から10ⅿ上にみえる尊顔を仰ぎ見てると、仏様の「力」を感じました。その後、お顔の高さにあるお堂に上がって正面から賽銭箱越しに拝見しましたが、下から見上げた姿の方が威厳があり、美しく見えました。

ともに「撮影禁止」のため写真がありません。どこもここも、けち臭いなあ、なんていつも思ってるのですが、お寺で売ってる仏像の写真(絵葉書サイズ)を見ていて気が付きました。写真より実物の方が数段神々しい。それが禁止の理由と思うと納得です。

聖林寺 大神神社を見下ろす高台にある

阿倍文珠院境内にある古墳 中にはお不動さんが祀られていました

飛鳥寺 日本最古の仏像

長谷寺 息子を不治の病から救ってもらったお礼に建てられたという登廊

雨の室生寺 五重塔

今回同行した旅は、